«МОЖНО ПЕРЕСТРАДАТЬ РАДИ СВОЕЙ ЦЕРКВИ, КОТОРОЙ ТЫ ОСТАЕШЬСЯ ВЕРЕН!»

«МОЖНО ПЕРЕСТРАДАТЬ РАДИ СВОЕЙ ЦЕРКВИ, КОТОРОЙ ТЫ ОСТАЕШЬСЯ ВЕРЕН!»

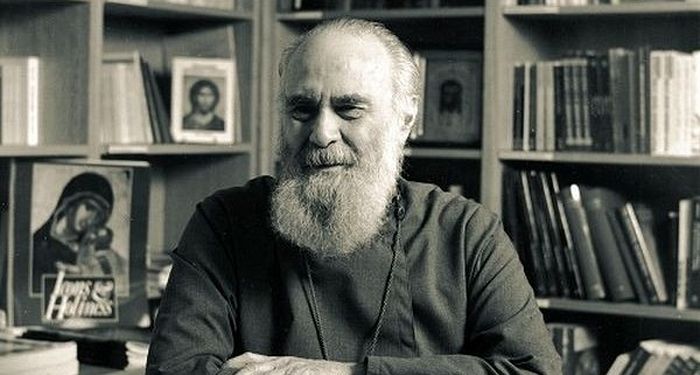

Митрополита Антония Сурожского вспоминает Валентина Матвеева

4 августа 2003 года на 90-м году жизни отошел ко Господу митрополит Сурожский Антоний (Блум). Владыка Антоний был известен и почитаем не только в Англии, где он служил и окормлял многочисленную многонациональную паству, но и в России, Европе и Америке.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей портала Православие.Ru беседу с Валентиной Матвеевой, режиссером из Санкт-Петербурга, которая создала несколько документальных фильмов, посвященных владыке Антонию, и присутствовала на его отпевании и похоронах.

Валентина Ивановна Матвеева — призер многих кинофестивалей, кинорежиссер, сценарист, сняла более 70 фильмов, среди которых выделяется цикл «Апостол Любви», посвященный митрополиту Антонию Сурожскому.

С 1964 года работала на студии «Леннаучфильм». В 1957 г. окончила филфак Ленинградского Государственного Университета, в 1971 г. — Высшие режиссерские курсы при СК СССР. Удостоена Государственной награды РСФСР — почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», вручение которой состоялось в Петербурге 6 марта 2008 г.

Начало и конец

— Валентина Ивановна, в день памяти владыки я попросил бы вас рассказать нашим читателям о той милости Божией, которая была явлена вам в качестве знакомства и близкого долговременного общения с митрополитом Антонием Сурожским.

— Я тоже считаю, что по Божией милости я встретила в своей жизни митрополита Сурожского Антония. Это не просто спасло меня от смерти в физическом смысле слова, но и перевернуло всю мою жизнь. Я благодарна Богу, только до сих пор живу с чувством не отданного долга. У меня такое чувство, что Господь мне много дал (мне, грешной и многогрешной), почему — не могу ответить, — и я до сих пор этот долг не вернула! Я не знаю, почему это происходит: это Одному Богу известно.

— Когда вы впервые встретились с митрополитом Антонием?

— Я узнала владыку лично в 1989 году, и последний раз, если можно так сказать, «издали» снимала его трое суток на похоронах. Тогда люди со всех стран света приехали проститься с ним. Оставалось только несколько часов для сна ночью, а все остальное время я была рядом с ним, а потом — на кладбище.

— Не секрет, что сегодня некоторыми, особенно молодыми «преуспевающими православными богословами», ставится под сомнение роль личности в духовной жизни: ценность духовника, проповедника, пастыря… Дескать, у нас есть Предание и Писание, этого и достаточно. И наши любовь и память о владыке — это уже нечто лишнее, не относящееся непосредственно к спасению души…

— Когда вы говорите о таких современных ребятах, «очень правильных» и «крутых» (как сейчас называют этих людей), я вспоминаю случай, как кто-то из таких людей рассказывал, как «плохо похоронили митрополита Антония». «На каком-то заброшенном кладбище», «на окраине Лондона», что называется, «бросили в землю безо всяких почестей».

Я была этим потрясена, потому что я видела и сняла — совсем другое! Я сделала фильм под названием «Прощание». А первый фильм мой о владыке Антонии назывался «Встреча». Начало и конец.

Так вот, его хоронили на мемориальном кладбище, закрытом для всех похорон уже много лет. Оно расположено в центре города, это район «Олд-Бромптон» («Старый Бромптон»). Его очень любила королева и, собственно, может быть, последовала его просьбе (еще и к этому отнеслась благожелательно). Он сам хотел лежать там, потому что там похоронены два близких ему человека — бабушка и мама. Там его и положили…

«Ты его никогда не увидишь: он живет в Англии»

— И все-таки, как вы узнали впервые о владыке?

— Между тем отрезком, когда я узнала о нем и когда с ним познакомилась, прошло десять лет!

Случилось так, что в 1979 году я тяжело заболела: у меня была операция, после которой мой хирург, лечащий врач, сказал мне, что мне осталось от силы десять месяцев.

У нас были очень хорошие отношения: врач приходил по вечерам ко мне в палату, потом мы выходили в коридор, и он мне говорил: «Поплачь! Ну, поплачь, тебе легче будет!..» А у меня была какая-то тупость необъяснимая, я не могла плакать. Я умом осознавала, что мне осталось десять месяцев, но смириться с этим никак не могла!

И тут ко мне в больницу пришла Валентина Ивановна Гуркаленко, моя подруга. И сказала: «Тебя надо крестить!» «Зачем? — спросила я. — Я скоро умру!» — «Вот поэтому и надо крестить!» — сказала она твердо (она вообще человек с характером). И она убедила меня, что креститься надо, и меня надо «готовить».

— Наверное, в советские годы это было непросто?

— Сегодня трудно себе представить, что в 1980-м году невозможно было купить Евангелие или даже просто найти его, чтобы «подготовить» меня ко Крещению. Не было его! А те, у кого оно было, прятали его подальше, потому что было страшно!

И тут вдруг кто-то принес такие уже — не новенькие, помятые — странички, скрепленные обычной скрепкой, какой-нибудь пятый экземпляр, напечатанный на обычной машинке. На обложке было написано: «Проповеди и беседы митрополита Антония Сурожского». Мне сказали: «Читай!»

Я начала читать, и тут что-то со мной случилось: ручьем потекли слезы…

Я начала читать, и тут что-то со мной случилось: из меня ручьем потекли слезы… Не просто потекли, а хлынули! Это был какой-то непрекращающийся ручей! Из меня извергалось все: страх, ужас, все то, что было прикрыто тупостью, боль, — все извергалось, и мне становилось легче.

Я приставала ко всем и спрашивала: «Кто этот человек? Кто этот человек? Где он живет?» Мне говорили: «Читай, не спрашивай! Ты все равно его никогда не увидишь: он живет в Англии».

— И вы приняли Крещение?

— Меня крестили тайно в городе Осташкове на Селигере. И целый год (я помню это ощущение, хотя говорить о нем как-то неловко) было такое ощущение, что меня кто-то сильный на ладонях несет по жизни, и мы вместе перешагиваем (вернее, эти руки меня переносят) какие-то препятствия, рытвины, бугры, неудобства всякие. Это длилось год, ощутимо! А потом эти руки поставили меня на землю, и как будто бы кто-то сказал: «Теперь сама!»

— А ваша болезнь, ее удалось преодолеть?

— Это помогло мне восстановиться: я выздоровела. Я выздоровела и начала работать…

В глубине души я поняла, что произошло какое-то чудо, но я не только говорить об этом боялась, но боялась даже думать об этом — потому что это было страшно!

И так случилось, что в 1989 году, когда мы уже подходили к Перестройке, мне позвонила из Лондона моя давнишняя и очень близкая подруга Таня Масеева, с которой мы учились в аспирантуре в конце 1960-х: я — на отделении кино, она — на отделении театра. Она в свое время вышла замуж и в 1969-м году уехала в Англию. Мы с ней не переписывались даже в это время, потому что она не хотела мне этим навредить.

И вот, в 1989 году она мне позвонила и сказала: «Что ты сидишь? Вам разрешили выехать! Я пришлю тебе вызов, пришлю деньги — приезжай в Лондон!» — «Я — в Лондон?» — «Да, ты — в Лондон. Приезжай!» Я набралась смелости и приехала в Лондон. Я уже знала, что владыка Антоний живет в Лондоне.

Я понимала, что он видит меня «до донышка»

— Сразу поехали разыскивать владыку Антония?..

— Я приехала на Страстной неделе, и первое, что я сделала — да, сразу помчалась в храм Успения Пресвятой Богородицы и всех святых, где он служил.

Физически я его видела, а душа его пребывала где-то совсем в другом месте

И я увидела его… Он стоял сначала у престола, потом вышел на амвон, потом служил литургию. Я смотрела на него и понимала, что он совершенно мне недоступен. Он был здесь — физически я его видела, а душа его пребывала где-то совсем в другом месте. Он был не с нами, он был где-то там… И от этого было страшно представить, что я подхожу к нему и начинаю разговаривать.

— Но разговор все-таки состоялся?

— В Пасхальную ночь, когда он давал целовать крест всем прихожанам, я тоже подошла к нему, представилась, объяснила, кто я, откуда приехала, попросила о встрече. Он махнул рукой с крестом и сказал: «Там, за свечным ящиком, возьмете телефон у Анны Гаретт!»

Ну, Анна Гаретт (староста храма) очень долго меня рассматривала, прежде чем дать мне его телефон.

Я ему позвонила через два дня (с трудом этого дождалась), подумала так: «Ну что ж, Светлая седмица только началась, и я буду сразу ему звонить?! Пусть отдохнет…» Через два дня позвонила, и он назначил мне час и день встречи. Я стала собираться.

Спрашиваю Таню: что можно принести владыке, я же иду в гости. У нас ведь принято, идя в гости, что-то приносить с собой. А она мне: «Знаешь что? Испеки ему пирог. Он, наверное, голодный сидит!» — «Как?! Светлая седмица, а он — голодный?!» — «Ну, он же живет один, у него нет ни повара, ни келейника, ни секретаря… Он один живет — там, за алтарем». — «За алтарем?» — «Да».

— Пирог получился?

— В общем, я его испекла, но то ли дрожжи были не те, то ли газ не такой в Англии, как у нас: пирог не допекся, а уже надо было ехать.

Таня меня отвезла, я позвонила в дверь (в два часа дня), дверь тут же открылась, он прямо стоял там, за дверью.

Я, в страхе и ужасе (косынка сдвинулась куда-то на лоб, узел был не там, где нужно, с недопеченным пирогом в руках), переступила порог храма. Первое, что я сказала: «Владыка, я принесла пирог, но он, кажется, не допекся!» Он взял у меня его из рук и сказал: «Не пропадет!»

И повел меня в ризницу, где он принимал, собственно, всяких гостей, как я потом поняла.

— И вы сразу стали разговаривать?

— Да, мы начали разговаривать… Но представьте себе мое состояние: конечно, попав к такому человеку, я буквально «вставала на цыпочки» и пыталась казаться умнее, чем я есть на самом деле. И задавала ему, как мне тогда казалось, «умные вопросы».

Его взгляд я никогда не забуду! Он смотрел на меня — и я понимала, что он видит меня «до донышка». А «донышко»-то и не такое глубокое было… Он, видимо, просто разглядывал меня и мысленно решал: стоит ли ему как-то со мной продолжать отношения и разговаривать, как долго и о чем.

Я потеряла дистанцию!

— Но каковы были ваши первые впечатления от личности владыки?

— Я поняла, что он был человеком терпеливым. Но главное — он всегда источал любовь к людям. Он был просто как бы сосудом, наполненным любовью, и ее он раздавал всем нам — тем, которые его окружали. Он буквально накрывал нас своей любовью! Это я потом поняла…

Так мы поговорили. Я вернулась домой и хваталась в ужасе за голову, потому что я «потеряла дистанцию»: после первых же вопросов, когда мы только лишь заговорили, я сразу поняла, что мы разговариваем, как давно знакомые люди.

Когда же дома я это оценивала, рассказывала другим об этом, то хваталась за голову и твердила: «Боже мой! Кто — он, и кто — я. Я потеряла дистанцию!» Вот эти слова — «потеряла дистанцию» — сопровождали меня уже все последующие наши встречи, продолжавшиеся в течение 15 лет, когда я приезжала в Англию разговаривать с ним и снимать его.

— Может быть, вы вспомните какие-то особенные моменты вашего общения? Например, как служил владыка, как проходило богослужение у него в храме?

— Сейчас, конечно, трудно все это вспомнить. Я только помню одно: народу было много. Это был русско-английский приход, англичан тогда, пожалуй, было даже побольше, чем русских. Когда, скажем, все пошли ко кресту, который он давал, я представила, какая бы в нашем (моем) храме на Родине была свалка — каждый стремился бы получить благословение и крест от владыки первым! Тут же все было очень аккуратно, очень спокойно, очень чинно. Все уступали друг другу место, чтобы пропустить вперед. Потом, когда все вроде бы завершилось, все кинулись поздравлять друг друга. Путая русские и английские слова, люди обнимались, плакали…

— Вы приехали в гости, как вы себя ощущали в чужом приходе?

— Я действительно попала в храм, в общем-то, неизвестно откуда. Приехавшая издалека, из России, я полностью почувствовала, что нахожусь «среди своих». Я была среди людей, которые меня любят!

Впоследствии я это испытывала не раз, как и в первый приезд, который длился дней сорок. Я это испытывала и была счастлива!

Владыка Антоний мог быть и очень строгим — на амвоне, в алтаре, во время службы. Но когда он спускался с амвона и к нему подходили люди, он и словом мог переброситься, и спросить что-то, и ответить. И становился уже совершенно другим: как бы спустившимся на землю.

— Известно, что владыка никогда не допускал «слащавости», «сюсюканья» в вещах серьезных. Он не «играл» в Православие. А у нас сейчас такие вещи встречаются сплошь и рядом. Как вам кажется, почему? Ведь мы в 1990-е годы вошли в совершенно нормальную Церковь, когда, как говорят, произошло «второе Крещение Руси»? Ведь Церковь — это серьезно, это не показуха?..

— Я поняла, о чем вы… Конечно, разное встречается в нашей церковной жизни, но мне везет на хороших батюшек…

— Нельзя сказать, что они — какие-то плохие…

— Да нет, не плохие, конечно, но слащавость, несерьезность у некоторых действительно присутствует. И даже в фильмах и статьях…

Мне лично кажется, что это попытка заменить настоящую любовь — показной! Ведь не всегда каждый человек является сосудом Божией любви.

Может быть, он еще не заслужил этого по молодости лет, может быть — еще почему-то. Та любовь, которая буквально проходила через владыку Антония и распространялась на всех вокруг, любовь Бога, — может быть, она не всегда и не во всяком возрасте посещает каждого священника. Отсюда, вероятно, корни «слащавости», «сладости». Но это мое личное ощущение…

Мы не знали людей, которых он не любил!

— Но расскажите еще про владыку…

— Владыка, как я уже сказала, был разным. Иногда, особенно в последние годы жизни, я видела, что ему уже трудно. Что он мог сесть, присесть в алтаре.

Я в алтаре, например, не могла снимать, но иногда передавала какому-нибудь русскоговорящему мальчику включенную камеру и просила его снять владыку в алтаре.

Потом я сняла совершенно потрясающую сцену последней Пасхи владыки Антония, когда он уже был сильно болен, но скрывал это.

Он поздравил всех прихожан на нескольких языках: на английском, на русском, на греческом, на сербском, по-моему, даже на грузинском (потому что наш православный приход был многонациональным).

Уходя, владыка сказал: «Я сейчас уйду в алтарь и больше не выйду к вам, у меня нет сил!»

Тут, конечно, все заплакали, потому что все всё уже понимали. И он с трудом, преодолевая слабость, повернулся и ушел в алтарь. За ним потянулись остальные священники, а он опустил голову. Это было явное прощание с нами…

— Я помню эти кадры в фильме «Апостол любви», их невозможно смотреть без слез…

— Что касается его обращения с людьми... Меня спрашивают: «Он всех любил?» Я как-то даже спросила Лену Садовникову, президента Фонда владыки Антония: «Как ты думаешь, он всех любил?», и она рассмеялась. Потому что мы не знали людей, которых он не любил!

Как-то я была на собрании русско-английского прихода: там какая-то англичанка начала вдруг излагать некую ересь. Владыка не остановил ее словом, он только на очень низких, басовитых нотах покашлял. И все! Вопрос был закрыт, исчерпан, но все понимали, что это — точка. Что дальше никаких разговоров на эту тему не будет.

Он мог вот так показать свое отношение: не к человеку, а к тому, что он сейчас здесь произносил.

— Не только вы, но и все, кто его знал, отмечают доступность владыки…

— Конечно, он был очень доступен. Когда я ближе познакомилась с прихожанами, они мне рассказывали, что владыка требует от них говорить ему «ты». Мне он такого никогда не говорил, да я бы и не смогла просто: мы друг другу всегда говорили «вы».

Но что произошло теперь, сегодня: у меня на стене висит большая его фотография, где-то в метре от моих иконочек. Конечно, я порой обращаюсь к нему с просьбой, или с советом, или читаю его любимую коротенькую молитву… И не сразу я поняла, что теперь говорю ему «ты»! После его смерти я стала ему говорить «ты»: не потому, что я лично присоединила его к лику святых, а просто так получилось! Так же я говорю, может быть, святителю Спиридону Тримифунтскому, не говоря уже о Самом Спасителе.

Первым, всегда первым приходил на помощь!

— О чем преимущественно вы беседовали с владыкой? Рассказывал ли он вам о себе?

— В какой-то беседе я попросила его рассказать о себе. И он немного, но рассказал — о жизни в Париже. Она была очень тяжелой, он ходил в школу, в которой его били.

Семья жила очень тяжело, отец проживал отдельно (я не знаю, почему). Он очень молился о своей вине перед Россией за то, что произошла революция.

Мама и бабушка жили в гостинице, в которую мальчик не имел права приходить ночевать. Он, видимо, учился в какой-то гимназии, где и ночевал.

Ночевать дома ему было и негде, но вот, когда мама отвлекала дежурную, он проползал на коленях внизу, чтобы его никто не видел, чтобы переночевать вместе с мамой и бабушкой. Это такие детали…

Потом я его спросила про студенческие годы. Он окончил два факультета — биологический и медицинский — и очень скоро после этого стал лечащим врачом, потом тайно принял монашество. Об этом тоже рассказывается в моем фильме.

Потрясают, конечно, фотографии тех лет, хотя их не так много: он был молод, потрясающе красив, обаятелен. Было видно, что в нем трепещет какой-то огонь, это было видно в его глазах!

И вот он принимает тайное монашество. Почему тайное? Ну, он был лечащим врачом, ходил по кварталам, где жили русские, и не хотел, чтобы они думали, что он какой-то особенный. Он был как все, но когда стал монахом — это было его тайной.

Потом рассказывал, как во время войны он был во французском Сопротивлении. Был хирургом, лечил раненых, однажды чуть не был арестован в метро, но как-то все удачно кончилось. Такие детали он рассказывал о своей жизни…

Много и о нем рассказывали, потому что ведь всю свою юность он был в отряде «Витязей» (это то, что называется «французскими пионерами»). Они носили белый верх, темный низ, галстук. А на черно-белой фотографии не видно, что галстук синий. Он был синий, а не красный, как у наших пионеров.

Будущий владыка Антоний был командиром отряда «Витязей». И когда я спросила Анну Гаретт: «Ну, каким?.. Каким, каким он был тогда?!» (Они были одногодки со старостой прихода, Анной Гаретт.) И вот, уже немножко позабыв русский язык, она рассказывала мне: «Понимаете, когда случалось что-нибудь — пожар, какая-то тревога, — он первый, еще с закрытыми со сна глазами, сонный, вскакивал, выбегал из палатки и бежал — помочь, помочь! Первым, всегда первым приходил на помощь!»

Будучи митрополитом, он в глубине души оставался командиром отряда «Витязей»

И мне тоже кажется, что вот это стремление — всегда прийти на помощь первому — осталось в нем на всю жизнь. И даже будучи владыкой, митрополитом, он где-то в глубине души все еще оставался командиром отряда «Витязей»…

Они тогда все участвовали в создании детских лагерей от православных семейств (английских и русских), там было несколько мест, где можно было жить в палатках. Владыка туда приезжал, играл с детьми постарше в волейбол, иногда он бывал в рясе. Потом — беседы всякие, совместные трапезы. Все это было продолжением жизни в отряде «Витязей».

— Когда сегодня думаешь о митрополите Антонии и его жизни, то сопоставляешь его жизнь, может быть, с примерами из жизни наших современных подвижников благочестия — например, архимандрита Иоанна (Крестьянкина), архимандрита Кирилла (Павлова). Последние двое — монахи, они жили в монастырях, это другой подвиг. Но были и те, кто служил людям в миру, например, протоиерей Михаил Труханов, выдающийся подвижник благочестия… Создается часто такое впечатление, что владыка Антоний как бы связывал традиции: он находился в инославном государстве, в ином религиозном окружении. И что для него это была как бы некая командировка.

Важно еще отметить: владыка никогда не уходил из юрисдикции Московской Патриархии, несмотря на то, что все время на него были очень сильные гонения в связи с этим.

Он всегда был верен

— Я как-то задала ему этот вопрос: почему все эти годы, даже в самые тяжелые, он оставался верен Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Он ответил очень четко: «Церкви можно изменить, только если она проповедует ересь. Русская Православная Церковь Московского Патриархата ереси не проповедовала никогда! Ей было трудно, бывали очень трудные времена, и в эти времена нужно соучаствовать в ее страданиях. Даже, если можно, — перестрадать ради своей Церкви, которой ты остаешься верен».

Это был достаточно четкий ответ. Кстати, я приезжала к нему именно в те годы, когда еще не произошло объединения Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом. И владыке частенько доставалось от наших зарубежников, о чем он с юмором рассказывал. Но — пережил это все, и нес в себе подлинное Православие, ничем не искаженное, не испорченное, не тронутое какой-нибудь там ересью. Он всегда был верен, он был вообще очень верным человеком.

— В советское время владыка приезжал и в Москву…

— Да, он приезжал в Советский Союз в 1960-е годы, в эти очень трудные годы для Русской Церкви. Как рассказывал мне митрополит Владимир (Сабодан), который был участником этих встреч, митрополит Антоний устраивал в Москве встречи с людьми, когда на полу сидело до ста человек, и все боялись, что пол провалится.

Митрополит Сурожский Антоний в московском метро в первый приезд в Россию. Окт. 1960. Из архива Фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»

Митрополит Сурожский Антоний в московском метро в первый приезд в Россию. Окт. 1960. Из архива Фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»А у входа в подъезд, где была эта квартира, стояли специальные люди, которые следили за владыкой. Потом его вызывали в органы, требовали паспорт, он отдавал. И ему делали выговор за то, что он устраивал эти встречи. Тогда он с радостью восклицал: «Так значит, я остаюсь в России? Вы меня не отпустите?..»

Но паспорт доставали и молча возвращали обратно: «Уезжай поскорее!»

Он был человеком с большим юмором, все всегда это знали, не боялись и при нем пошутить. И его шуток тоже ждали всегда с приязнью, с любовью…

Он очень был обходителен в общении. Я это поняла на себе.

Понимаете, иногда в съемках наступает момент, когда тебе надо снять интервью с незнакомым человеком. Окружение владыки не знало, кто я такая, а снимать людей, в которых нет к тебе доверия, очень трудно.

Поэтому я старалась как можно больше с ним встречаться: пить чай, разговаривать. Самый удобный момент бывал по понедельникам, когда люди собирались убирать храм: мыли полы, натирали подсвечники, чистили иконы, а потом все садились вместе пить чай. И в это время иногда приходил владыка Антоний, тоже садился с нами пить чай.

— Настоящий православный приход, община?..

— Да, это был единый приход — от митрополита до последнего прихожанина.

Повторяю, владыка мог быть и очень строгим. Я вспоминаю такую сцену: в церкви плакал младенец. Такое часто бывает: ну, что делать. И какая-то прихожанка подходит к матери, на руках которой плачет ребенок, и выталкивает ее за дверь.

Что тут произошло! Громовым голосом владыка произнес: «Пусть эта женщина, которая вывела плачущего ребенка и его мать из храма, до конца своих дней молится об их здоровье!»

Я видела его иногда строгим, вот таким строгим. Строгим, когда дело касалось таких вот вещей в храме.

— Да, это многим послужило бы сегодня уроком и у нас, я думаю.

— С другой стороны, дети действительно часто плачут в церкви, особенно перед причастием: некоторые — от страха, другие — оттого, что в первый раз причащаются. Дети, которые уже причащались, не плачут: это мои наблюдения.

Когда я езжу в электричке, а дети резвятся в проходе, почему-то я, смотря на них, всегда знаю: этот ребенок уже был причащен, а вот этот — никогда! Это видно по детям...

— Когда в советское время я слушал проповеди владыки Антония по радио, то ощущал некую гордость за то, что Церковь — все-таки свободна, что голос «оттуда» — голос владыки — свободен. И гордость за то, что Церковь наша имеет таких ярких служителей, как владыка Антоний. Что они могут говорить совершенно свободно: не так, как ты слышал сегодня в храме, а совершенно свободно, да еще и по радио! Когда проповедь владыки Антния звучала на волнах «Би-би-си» или «Голоса Америки», ты невольно ощущал особую гордость за Православие!..

— А я ощущала еще счастье оттого, что есть такой человек, который так прекрасно говорит. Я ведь филолог по первому образованию, и через владыку я понимала, какая речь была в России в XIX веке. Не искаженный еще русский язык — язык Толстого, Чехова… Это всегда очень радовало меня.

Конечно, я испытывала гордость, что такие люди просто есть, что они с нами, — пусть не здесь, в России, — но все равно. Я не знаю, было ли бы хорошо, если бы владыка был переведен в Россию на служение…

Мне запомнилось одно собрание прихожан в его храме, на котором он произнес знаменитые слова Бердяева: «Русское рассеяние превратилось в сеяние. Всюду, куда попадали православные русские люди, они начинали со строительства храма».

И ведь правда: Аргентина, Парагвай, Париж, — конечно, всюду начиналось все со строительства храма. И в этом смысле это изгнание первой волны русской эмиграции было промыслительным, потому что русские изгнанники несли Православие всему миру!

Владыка Антоний это очень хорошо понимал.

Приход его жил очень бедно: владыка часто рассказывал, как в храм на Рю Дарю часто приглашали переночевать одного или двух бездомных, священник же вполне мог спать на полу, просто укрывшись чем попало, рясой какой-нибудь. А ели они то, что прихожане приносили и складывали в ящики у входа в церковь. Но приход все-таки жил и нес миру Православие, Свет Христов!

4 августа 2017 г.