ГЕНИЙ ПОСЛУШАНИЯ

ГЕНИЙ ПОСЛУШАНИЯ

О преподобном Никоне Радонежском

Преподобные Никон и Сергий Радонежские

Преподобные Никон и Сергий РадонежскиеВот почему одним из важнейших свидетельств о Преподобном становятся жития его ближайших учеников, из которых наиболее известен, пожалуй, преподобный Никон Радонежский – первый преемник Сергия в сане игумена. Что известно о нем? Что говорит о нем его житие? Почему Сергий избрал в наследники своему достоянию именно его, несмотря на его (относительно) молодой возраст, несмотря на то, что рядом были монахи более опытные, рядом были маститые старцы, знавшие Маковец еще утлой пустынькой, некогда терпевшей недостаток почти во всем и почти всегда? Действительно, если подумать, Никон пришел на все готовое в году, этак, 1368–1370 (житие не указывает точную дату, однако, учитывая отроческий возраст преподобного на момент его прихода в Троицкий монастырь, надо полагать, что это случилось приблизительно в эти годы), то есть к той поре, когда обитель прошла критический момент своей истории и вполне встала на ноги. Так почему же именно Никон стал преемником Сергия?

Для того чтобы вполне точно ответить на этот вопрос, необходимо внимательно проанализировать поэтику Никоновских Жития и Службы, написанных известным книжником XV века Пахомием Сербом. Какие черты характера преподобного особенно выделяются и подчеркиваются Пахомием? Как развивается сюжет его Жития? Какие образы и мотивы становятся ключевыми в его Службе?

Уже во вступлении к Житию агиограф указывает на подчиненное положение преподобного Никона по отношению к его учителю: мы прославляем, пишет Пахомий, «великаго отца нашего игумена Сергия чюдотворца и добляга ученика его и подражателя приснопамятнаго и блаженнаго Никона». Дело в том, что Никон в первую очередь – ученик и подражатель Сергия, некий отблеск его славы, отражение его монашеского величия. Впрочем, после смерти эта разность между учеником и учителем словно упраздняется, и в вечности оба преподобные уже совместно предстоят престолу Святой Троицы.

Что же уравняло Сергия с его, как ясно, гораздо менее духовно одаренным учеником, что поставило их на равных в предстоянии Святой Троице? Ответ Пахомия в целом прост и однозначен: это, в первую очередь, талантливое ученичество Никона, его умение воспроизводить заданный духовный образец, подражать тому примеру, который видел он непосредственно перед своими глазами, и, во-вторых, беспрекословное послушание, послушание, возведенное в статус дара, таланта, исключительной способности, умение отречься от себя и от своей воли, подчинив себя благой воли старца, умение быть таким, каким хочет тебя видеть твой духовный наставник. Иными словами, Никон, прежде чем воспринять жезл управления обителью, долгое время – в течение многих лет – окормляется у Преподобного и, как видно, преуспевает в этом более, нежели другие. Как видим, Никон отнюдь не Колумб, не пионер, не первооткрыватель – он талантливый последователь Колумба, можно сказать, Америго Веспуччи, но именно от умения закрепить достижения первооткрывателя, застолбить найденную им дорогу, суметь провести по ней первые поколения конквистадоров зависит успех всей кампании.

Впрочем, другие вполне могли следовать ко Господу своим собственным путем, в той или иной мере сверяя свои часы, карты и компасы с Сергиевыми. Надо полагать, что сам Преподобный этому всячески способствовал. Сказать, что Сергий требовал от своих учеников послушания или так или иначе искал его в них, значило бы, конечно, исказить духовный облик игумена земли Русской. Однако Сергий, конечно, не отвергал путь послушания как один из кратчайших в Царствие Небесное. Насколько об это позволяют судить слова его Жития и самые поступки Преподобного, он принимал послушание как несомненную добродетель, однако всегда настаивал на том, что послушание должно быть добровольным, добровольной должна быть установка на воспроизведение образца как жизненный принцип, исключающий претензию на оригинальность. И именно таковым было послушание его ближайшего ученика.

Да и иначе и быть не могло! Дело в том, что тот духовный бриллиант в его тончайшей и изысканнейшей огранке, который даровал Господь Русской земле в лице преподобного Сергия, бесконечно уникален, и ждать повторения чего-то подобного в среде его ближайших учеников было бы, конечно, проявлением необоснованного и наивного оптимизма. Лучшее, чего мог бы ожидать Сергий в поисках преемника, это обретение – паче всякого чаяния – такого «послушника», можно даже сказать, гения послушания, который смог бы, сумел, «елико мощно бяше», вместить в себя молитвенный дух, наполнявший самого Сергия, дух, которым он, несомненно, желал бы поделиться.

Вот почему Никон – это в первую очередь послушник. Кстати, еще один близкий Сергиев ученик, взявший бразды правления в то время, когда Никон, удрученный тяжестью игуменской должности и сопряженных с нею забот, отошел от дел и предался безмолвию, – Савва, впоследствии ставший игуменом Сторожевского монастыря, – также отличался в первую очередь добродетелью послушания и был одним из ближайших Сергиевых учеников, ведь именно добродетель послушания была более всего востребована в поколении духовных детей Преподобного.

Главная роль Никона – это роль духовного проводника, передающего благодать Сергия новым поколениям иноков

В Житии Никона и Службе ему мотив окормления главного героя у преподобного Сергия вводится через типичный для житийного канона образ дерева, посаженного при источниках вод (см.: Пс. 1: 3). К этому топосу Пахомий прибегает неоднократно: так, по словам Жития, Никон в обители Сергия «явися, яко древо, при исходищих водъ насажденно и плод даяше на всяко время, сладокъ и обильнейши». «Древо доброветвенно, сенно и благоплодно, на водах прекрасно жизненных воистинну насажденное», – именно этими словами начинается стихира, призванная подвести итог жизни преподобного Никона. Пахомий оригинально развивает метафору: древо, «питающее приходящыя и осеняющее опаляемыя, ты еси, отче преподобне». Агиограф указывает на то, что главная роль Никона – это роль духовного проводника, передающего благодать Сергия новым поколениям иноков: «Напаяемь учении Сергиа, ими же питал еси твоя ученики». Коль скоро всякий проводник, как бы ни был он хорош, за счет сопротивления материала теряет часть передаваемой энергии, необходимо по возможности минимизировать это сопротивление, обратившись к тому ученику Преподобного, который более других изжил из себя губительные помехи своенравия.

«Троице-Сергиева лавра». Эрнест Лисснер

«Троице-Сергиева лавра». Эрнест ЛисснерИтак, приняв Никона в Троицкий монастырь, Сергий в скором времени делает из него своего келейника, «яко да и причастника того сътворит дѣланий духовныхъ въсхождения». Доверие, возникшее между учеником и его учителем, позволяет установиться между ними исповеди помыслов, что в целом было явлением исключительным, однако это становится возможно лишь потому, утверждает агиограф, что Никон «основание жизни своей положи, еже есть послушание и смирение». В Сергии Никон видел образ Самого Христа: «елика повелѣна ему бываху от преподобнаго, то яко от самѣхъ Христовых устъ приимаше, и вся с вѣрою послушаше, пачеже дѣлы исполняше». Природа никоновского послушничества лучше всего определялась одним из тропарей канона преподобному: «Узкий и прискорбный путь шествовал еси, преподобне Никоне, восхожденьми божественными сердца твоего, аможе отца твоего наставиша тя молитвы». Действительно, законам послушания было подчинено все духовное развитие Никона, но, как видно, речь шла не о каких-то видимых проявлениях религиозности, таких как условное количество совершаемых ежедневно поклонов и снедаемых просфор, но об общем идейно-нравственном направлении развития духовности.

По мысли Пахомия, Сергий, как опытный садовод, умеющий по цветку определить, сколь добр будет его плод, задолго до своей смерти прозревает в Никоне его духовные дарования и начинает уготовлять того к принятию игуменства тогда, когда молодому иеромонаху не было и 30 лет: приблизительно в середине 1380-х годов Сергий делает Никона своей правой рукой: «яко быти ему второму по настоятели».

Агиограф отдельно останавливается на отношении братии к Никону после его видимого возвышения во внутримонастырской иерархии. Это было немаловажно, поскольку столь явное приближение к себе настоятелем по большому счету новоначального инока, почти мальчишки, конечно, не могло быть воспринято однозначно благосклонно. Никон, однако, обезоруживает насельников своим «милосердием» и «тихим человеколюбием». По словам Жития, преподобный братиям «служил, премудре утешая», «толико яко ни от родитель нѣкимъ неудобно таковая к чадомъ сотворити, елика онъ къ братии творяше».

За шесть месяцев до своей праведной кончины Сергий перед лицом всего монастыря вручает игуменство Никону. Почему вопрос решается именно так – гласно, при свидетелях, в ультимативном ключе? Было ли подобное поведение характерным для русских преподобных? Скорее нет, нежели да… В большинстве случаев выбор очередного игумена и даже преемника самого основателя производится на демократических основах. Так, преподобный Антоний Сийский предлагает самим монахам выбрать того из числа испытанных в духовной жизни старцев, кто бы мог, по мнению большинства, исполнять обязанности настоятеля. Когда ученики досаждают умирающему Пафнутию Боровскому вопросом о том, кому же он оставляет свой монастырь, тот, с благородным презрением устраняясь от решения административных вопросов, отвечает: «Пречистой» (главный престольный праздник монастыря был посвящен Богородице). Сергий делает иначе – проявляет последовательную инициативу, не в шутку опасаясь, по всей видимости, что после его смерти настоятельство может попасть в руки не того человека.

Итак, на кон было поставлено слишком многое – дело всей жизни Преподобного, наследие трудов и молитв, поэтому действовать надлежало решительно и твердо. Между прочим, было бы интересно предположить, чьи шансы на возможный успех подвигли Сергия привлечь Троицкую братию к своего рода негласной присяге Никону…

Однако как же смотрел избранник Сергия Никон на перспективу принять в руки настоятельский жезл? Житие отчетливо говорит о том, что Никон начальствовать не желал. Напротив, Никон желал бы вполне предаться безмолвию – «преподобный крайнее безмолвие мудрствоваше», – молитвенному созерцанию, затворить накопленные за годы послушания сокровища премудрости в клети молчаливого сердца, «поучающегося и молящегося втайне».

Игуменство, возложенное на Никона преподобным Сергием, было важной миссией: надлежало спасать многих

В этом желании в целом, конечно, не было ничего душевредного… Безмолвие… Ведь и сам Сергий, кажется, был молчальником-исихастом, носителем фаворского света и достойным учеником Григория Паламы. Однако миссия, возложенная на плечи Никона, была гораздо более ответственна, нежели спасение своей собственной души: ему надлежало спасать многих. Впоследствии, возвращаясь из затвора на игуменский сан повторно, преподобный, мысленно взвешивая духовные барыши от молчальничества, с одной стороны, и духовного окормления братии – с другой, наконец понимает, что второе в глазах Христа весит отнюдь не менее, если не более первого. Итак, Никон соглашается стать игуменом, несмотря на то, что внутреннее устроение его души звало его совсем к иному: «Блаженный же Никонъ зѣло о семъ болѣзноваше, но не смѣяше преслушати повелѣния отчая, паче же повиновашеся, яко добръ послушникъ».

О том, что согласие Никона принять игуменство было решением, выстраданным им в тяжелой внутренней борьбе, говорит тот факт, что всего пять лет спустя преподобный сходит с этой должности, затворяясь внутри своей кельи. Пахомий объясняет этот поступок тем, что преподобный «в великую тщету вменяше» славу, которая стала распространяться о нем за пределами монастыря, однако эта мотивация – стандартная для оформления данного мотива в житийной литературе – проливает свет на поступок Никона лишь отчасти, поскольку ответственность игумена за судьбу вверенной ему Сергием обители после его смерти стала еще более очевидной, еще более священной, и уйти с игуменства значило бы оскорбить память Сергия, и даже не память о нем, а его самого, потому как почивший настоятель незримо присутствует в жизни монастыря.

Так, однажды, увидев явившегося ему Сергия с двумя святителями, Петром и Алексием, в тонком сне, Никон, очнувшись, восстает с постели и с поспешностью раскрывает двери своей кельи: три фигуры, мелькнув в отдалении, растворяются в предрассветной дымке. Сергий был близко, неизреченно близко, теперь, быть может, даже ближе, чем перед смертью. Вот почему Никон решается на уход с игуменского места лишь потому, что знает о наличии достойной себе замены – именно той, которую одобрил бы сам Преподобный: еще одного гения послушания – преподобного Саввы. Решение об уходе с занимаемой должности было отнюдь не спонтанным, напротив – перед нами продуманная рокировка, осуществляя которую, Никон получил все залоги того, что его место займет именно Савва; и, конечно, своим авторитетом, полученным в первую очередь в Сергиевом благословении, Никон поддерживал кандидатуру именно этого давнего Сергиева ученика, которому сам Преподобный еще при жизни вручил духовничество над всем монастырем.

Но что же было главным мотивом ухода Никона с игуменской должности? По всей видимости, именно тяготы этого многомятежного послушания, нежелание вовлекаться в рутину повседневных невзгод. По мысли одного талантливого, но необыкновенно идеологически ангажированного историка древнерусской агиографии И.У. Будовница, отказ преподобного[1]принять игуменство – лицемерный спектакль, который тот разыгрывает, прежде чем взять в руки настоятельский жезл. Однако уже скупые сведения Никонова Жития позволяют задуматься над тем, какая титаническая внутренняя борьба сомнений и долга (если не я, то кто?) проходила в душе преподобного в тот момент, когда он соглашался принять игуменский сан.

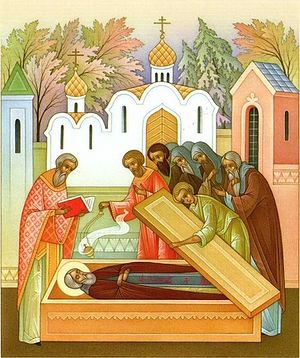

Преставление Преподобного Сергия

Преставление Преподобного Сергия Поход Едигея на Москву. Миниатюра из Лицевого свода

Поход Едигея на Москву. Миниатюра из Лицевого сводаПоднятие из руин Троицкой обители осмысляется как мистическая победа Никона над силами зла

Действительно, во время игуменства Никона Троицкая обитель, несмотря на опустошительное нашествие Едигея, сравнявшего с землей все строения монастыря (Никон кажется глубоко подавленным, видя «труды отца сожженны»), еще более распространяется и благоустраивается, нежели при самом Сергии. Поднятие из руин Троицкой обители осмысляется Пахомием как мистическая победа Никона над силами зла, и здесь отчетливо звучит отсылка к этимологии имени преподобного: Никон – победитель: «Якоже нѣкий добль воинъ по побѣжении сопротивныхъ не дастъ в конець плещю врагомъ, но востает мужески и, совокупль воя, составляет победу».

Однако, наверное, самой важной победой Никона становится строительство каменного собора Святой Троицы, расписанного позднее Андреем Рублевым: «По сем же времени тщится воздвигнути церковь каменну над гробом своего отца». Устроение храма, тем более каменного (срок жизни деревянных церквей редко превышал два-три столетия), осмыслялось как событие духовного порядка и требовало от его ктитора святой, добродетельной жизни. Перед созданием рукотворного храма Никон в своем «видимом телеси» созидает обитель Святого Духа: «Свое сердце, преподобне Никоне, святыя Троицы жилище и дом создал еси»[2], «святыни храм был еси, преподобне, по божественному причастию, райский гражданин»[3].

Церковь была выстроена в 1422 году, незадолго до смерти Никона (в 1426 году): преподобный видимо торопился и – успел. Успел пригласить Андрея Рублева вместе с Даниилом Черным, которые после росписи Троицкого собора успели расписать еще лишь один храм – собор Андроникова монастыря, после чего оба с миром отошли ко Господу.

Удивительно, однако все это могло и не случиться: ни устроение храма, ни многолетнее игуменство, ни долгосрочная жизнь в Сергиевой келье.

Как искусно преодолел Никон тот узкий коридор, по которому надлежало пройти тому, кто пожелал стать доверенным лицом великого старца! Ведь за 60 лет до смерти Никон, молодой подвижник, почти ребенок (Пахомий сопоставляет его с Саввой, учеником Евфимия Великого, которого тот увидел впервые «голоуса суща»), пожелавший стать учеником игумена Сергия, получил от игумена категорический отказ. Нет, он не станет учеником Сергия, однако ему позволено стать учеником его ученика: Сергий отправляет юношу к старцу Афанасию на Высокое, пусть тот решает, как поступить ему с юным аскетом.

Никон, «достигше келью (Афанасия. – М.К.), молитву сотвори и со всяцем смирением толцание сотвори». Первая встреча с Афанасием должна была обескуражить отрока еще более, нежели предваривший ее Сергиев отказ. Игумен с явным неудовольствием встречает Никона, с недоумением вопрошая того, с какой целью он его побеспокоил: «бѣ бо старецъ любя безмолвие и нечясто исходя от кѣлиа своеа». Вопрос Афанасия кажется непраздным. Привыкший иметь дело с мужами солидных или даже преклонных лет, игумен неожиданно улицезрел перед собой ребенка, вероятно, худенького, вероятно, несколько робкого, так что теперь ему пришлось собрать всю свою решительность в кулак, чтобы убедить старца исполнить его заветную мечту – стать монахом.

Никон ответил Афанасию, что был послан к нему Сергием, и в ответе, исполненном плохо скрываемой досадой, – «старец же не гладостне, ниже сладце отвеща ему» – можно, думается, прочитать неудовольствие Афанасия в адрес самого Сергия: как можно принимать в монастырь таких вот детей?! Да, конечно, у него на памяти был пример Феодора, племянника Сергия, однако у того ребенка были поручители, да еще какие! А этот, можно сказать, безродный, никому не известный мальчик свалился ему как снег на голову и утверждает, что имеет на то свое святое право – Сергиево благословение…

Отрок упорно стоял на своем: он должен, непременно должен стать монахом!

Впрочем, есть все основания утверждать, что Высоцкий монастырь был в то время некоторого рода духовной вотчиной Троицкой обители, во всяком случае, аргументируя свой отказ принять Никона в число братии, Афанасий апеллирует к уставу, установленному самим Сергием: «предание старче жестоко есть». Видимо, Афанасий искренне желал образумить несмышленого отрока и пытался раскрыть ему глаза на то, что ожидает его в монастыре. Однако сам Никон, понимая, что тот же старец, что дал «жестокое предание» обители Афанасия, благословил его в эту самую обитель вступить иноком, продолжал стоять на своем: он должен, непременно должен стать монахом, и его постриг должен произойти здесь, в Высоцком монастыре. Удивительно, но уже тогда, в отроческом возрасте, Никон проявляет свой беспрецедентный, пожалуй, гений послушания.

Однако – вот уж воистину нашла коса на камень! – и Афанасий не желал отступить от своего. Впрочем, скептический настрой игумена, представшего в этой сцене настоящим мизантропом, обусловлен и тем, что ему слишком часто доводилось встречаться с малодушным отречением от монашества слабовольных его представителей: «Мнози пришедше здѣ, и обленившеся, не стерпѣвше труда постническаго и воздержаниа, отбѣгоша». По всей видимости, многие уходили из Высоцкой обители в город, в более обустроенные обители, убегая от тяжелых условий, в которых должна была проходить жизнь инока, подвизающегося в общежительном монастыре нового типа, где от насельников требовалось терпение, выдержка, упование на милость Божию и тяжелый физический труд. Молитвенный светоч, зажженный Сергием, привлекал не только таких духовных титанов, каким был сам Афанасий или Никон, но и легкомысленных мотыльков, которые с радостью летели насладиться его сиянием, но зачастую обжигали покрытые розовой пыльцой крылья, взмахами которых устремлялись было к небесам.

Преподобные Сергий и Никон Радонежские

Преподобные Сергий и Никон РадонежскиеНаконец при взгляде на рыдающего ребенка Афанасию промыслительно открывается, что в отроке нет и в помине той увлеченности формой, нет вымышленной, натужной ревности о Боге, которой он боялся более всего, – есть искреннее желание посвятить себя труду и молитве. Вот почему Высоцкий настоятель, наделенный не только осторожностью и духовной рассудительностью, но и чуткой интуицией, в неподдельном удивлении отступает в сторону, внимательно вглядываясь в черты присланного Сергием плачущего мальчика и – в итоге соглашается принять Никона в монастырь и совершить обряд пострига в самом скором времени: «Днесь убо желание твое исполнится».

Вторая встреча Сергия и Никона происходит через много лет после первой. Как она, должно быть, не походила на нее! Никону к тому времени исполнилось 20 (быть может, чуть более), и по благословению Афанасия он принял священство; в движениях его уже не видно былой угловатости – ее сменила зрелая сила и истинная крепость. Теперь, увидев в стенах обители все еще юного, но уже возмужавшего за эти шесть-семь лет инока, Сергий сам, первый подходит к нему и обращается с лучистой улыбкой, со словами теплого приветствия, и в них звучит глубокая радость долгожданной встречи, которую пришлось когда-то отсрочить на столько лет: «Добре пришел еси, чадо Никоне!»

Преподобный Никон Радонежский. Икона месячной минеи. (Государственный Эрмитаж)

Преподобный Никон Радонежский. Икона месячной минеи. (Государственный Эрмитаж)Радостью долгожданной встречи с любимым наставником озарились и последние часы Никона-старца: «И проявлено ему бысть прежде тѣлеснаго разрѣшения съ блаженным отцемъ уготованное покоище». 34 года ожидания и 28 лет игуменской страды – теперь послушник, более чем полвека назад исполнивший волю своего духовного отца, заслужил слова доброго приветствия. Вот почему, когда Никон у своего одра созывает ближайших учеников и пытается описать им то дивное видение, которое открывается ему в час блаженной кончины, когда преподобный видит райские кущи и слышит глас радости и спасения в селениях праведных, иноки, закрывшие минуту спустя очи почившего, понимают, что и эта, последняя, встреча была лишь прологом, прекрасной увертюрой к вечному ликованию архангельского хорала.